01.1942: Wien (0043) (DKA, NL Posse, Hans, I,B-6)

01.1942: Wien (0043) (DKA, NL Posse, Hans, I,B-6)

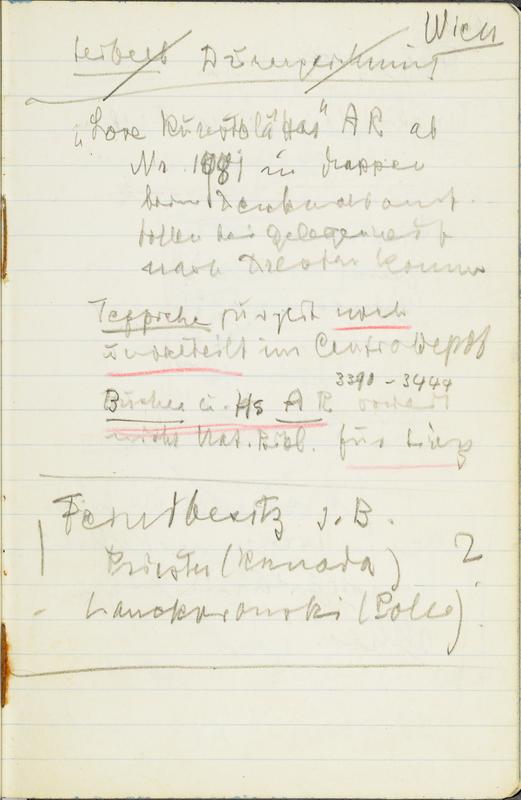

"Lose Kunstblätter" AR ab

Nr. 1981 in Mappen

beim Denkmalsamt.

Sollen bei Gelegenheit

Teppiche zurzeit noch

unverteilt im Centraldepot3

Bücher u. Hs4 AR3390 - 3444 soweit

nicht Nat. Bibl. für Linz5

Feindbesitz z. B.

Lanckoronski (Polen).7

- 1Am 6. Januar 1942 hatte Gottfried Reimer bei Herbert Seiberl angefragt, wo sich die Zeichnung "Der Apostel Paulus" von Albrecht Dürer befinde, die Posse im Mai 1941 ausgewählt und im November 1941 aus dem Besitz von Josefine von Winter für 15.000,- RM angekauft hatte (s. BDA-Archiv, RestMat., K. 10, M. 10, fol. 1, Reimer an Seiberl, 06.01.1942). Posse hatte wohl vor, die Angelegenheit mit Seiberl zu besprechen und ihn aufzufordern, die Zeichnung nach Dresden zu schicken. Posse bestätigte den Erhalt im März 1942 (s. BDA-Archiv, RestMat., K. 10, M. 10, fol. 5., Posse an Seiberl, 13.03.1942).

- 2Die "losen", also ungerahmten und ungebundenen Grafiken aus der Sammlung von Alphonse Rothschild wurden im Beschlagnahmekatalog unter den Nummern AR 1981 bis AR 1998 geführt (s. BArch, B 323/228, "Wiener Beschlagnahmekatalog", S. 39; zu den einzelnen Nummern s. jeweilige Karteikarten auf zdk-online, z. B. AR 1981). Sie befanden sich in Mappen verpackt in Verwahrung des Instituts für Denkmalpflege und sollten nach Dresden transferiert werden, wo Posse die Bestände für ein Grafisches Kabinett des Führermuseums zusammenzog (zu diesem Grafik-Kabinett s. Schwarz (2012)).

- 3Die Teppiche aus dem beschlagnahmten jüdischen Kunstbesitz befanden sich noch im Zentraldepot und waren noch nicht endgültig auf die Museen verteilt worden. Vermutlich bezog sich Posse hier vor allem auf die Teppiche aus dem Besitz von Alphonse Rothschild mit den Beschlagnahmekatalognummern AR 2000 bis AR 2009, AR 2374 bis AR 2394 und AR 3480 bis AR 3481 (s. auch vorherige Seite).

- 4Handschriften

- 5Die Bücher und Handschriften aus der Sammlung von Alphonse Rothschild wurden im Beschlagnahmekatalog unter den Nummern AR 3390 bis AR 3444 aufgelistet, bestehend aus 19 Handschriften und 35 gedruckten, teilweise mehrbändigen Buchtiteln (s. BArch, B 323/228, "Wiener Beschlagnahmekatalog", S. 70-71; zu den einzelnen Nummern s. jeweilige Karteikarten auf zdk-online, z. B. AR 3390). Es wurde festgelegt, dass diejenigen Stücke, die nicht der Nationalbibliothek zugeteilt wurden, für den Bestand der Fachbibliothek im Führermuseum übernommen werden sollten.

- 6Ebenfalls noch unverteilt waren die 1938 und 1939 denkmalbehördlich sichergestellten Kunstwerke (s. BArch, B 323/1203, Sicherstellungen und Beschlagnahmen in Wien im Jahr 1939, fol. 238-239) und alle anderen Objekte aus dem Besitz von Julius Priester, da über eine Eigentumsentziehung noch nicht entschieden war. Vermutlich wollte Posse eine Möglichkeit zur Enteignung finden, um auf die Kunstsammlung zugreifen zu können. Man nahm an, dass das Ehepaar Priester nach Kanada geflüchtet sei und sich somit in einem Land aufhielt, das in den Krieg gegen das Deutsche Reich eingetreten war und als 'Feindstaat' galt (s. RGBl. I Nr. 16/1940, S. 191). Dadurch stellte sich die Frage, ob die Kunstsammlung Priester als 'Feindbesitz' beschlagnahmt werden könne. Posse fragte diesbezüglich bei Herbert Seiberl an, "ob es jetzt nicht an der Zeit wäre, einen Antrag auf Beschlagnahme des feindlichen Besitzes, in diesem Falle Priester-Kanada, zu stellen, wie dies bereits in anderen Fällen amerikanischen Besitzes geschehen ist" (s. BDA-Archiv, RestMat., K. 10, M. 10, fol. 35, Posse an Seiberl, 01.05.1942). Seiberl antwortete, dass das Institut für Denkmalpflege lediglich "als Verwahrer" auftrete und er Bedenken habe "vom Institut aus derartige Anträge zu stellen"; des Weiteren seien "die Angaben über den jetzigen Aufenthaltsort der Eigentümer [...] nicht unbedingt zuverlässiger Art" (s. BArch, B 323/106, Nr. 3a/374-375, Seiberl an Posse, 18.05.1942) - tatsächlich war das Ehepaar Priester nicht nach Kanada, sondern nach Mexiko geflohen. Die Sammlung Priester blieb also weiterhin in Wien in Verwahrung, konnte aber nicht frei an das Führermuseum und andere Museen der Ostmark verteilt werden.

- 7Auch die von Karl Lanckoroński aufgebaute und nach dessen Tod von seinem Sohn Anton Lanckoroński betreute Kunstsammlung war noch unverteilt und wartete immer noch im Wiener Palais in der Jacquingasse 16-18 auf eine "Führerentscheidung". Karl Lanckoroński war polnischer Abstammung und sein Sohn Anton Lanckoroński hatte nach dem Ende des Ersten Weltkrieges und der Wiedererrichtung des polnischen Staates 1918 die polnische Staatsbürgerschaft angenommen. Die Sammlung Lanckoroński war von der Gestapo im September 1939 aufgrund der "Verordnung über die Einziehung volks- und staatsfeindlichen Vermögens im Lande Österreich" (s. RGBl. I Nr. 193/1938, S. 1620-1621) beschlagnahmt und unter Verwaltung der Zentralstelle für Denkmalschutz gestellt worden. Nach Erlass der "Verordnung über die Behandlung von Vermögen der Angehörigen des ehemaligen polnischen Staates" (s. RGBl. I Nr. 170/1940, S. 1270-1273) war jedoch ab September 1940 die Haupttreuhandstelle Ost (HTO) in Berlin für die Bewertung und Veräußerung der Sammlung zuständig. Im Oktober 1942 wurde jedoch eine Verordnung über die Ausdehnung des 'Führervorbehaltes' auf das Generalgouvernement Polen erlassen, sodass die gesamte Kunstsammlung Lanckorońskis im November 1942 inventarisiert, im April 1943 schließlich unter 'Führervorbehalt' gestellt und entsprechend verwertet werden konnte (s. auch Schwarz (2018), S. 167-171).

Identifikator

DKA, NL Posse, Hans, I,B-6 (0043)